Kurzvortrag von Dorothea Caroline Douglas beim

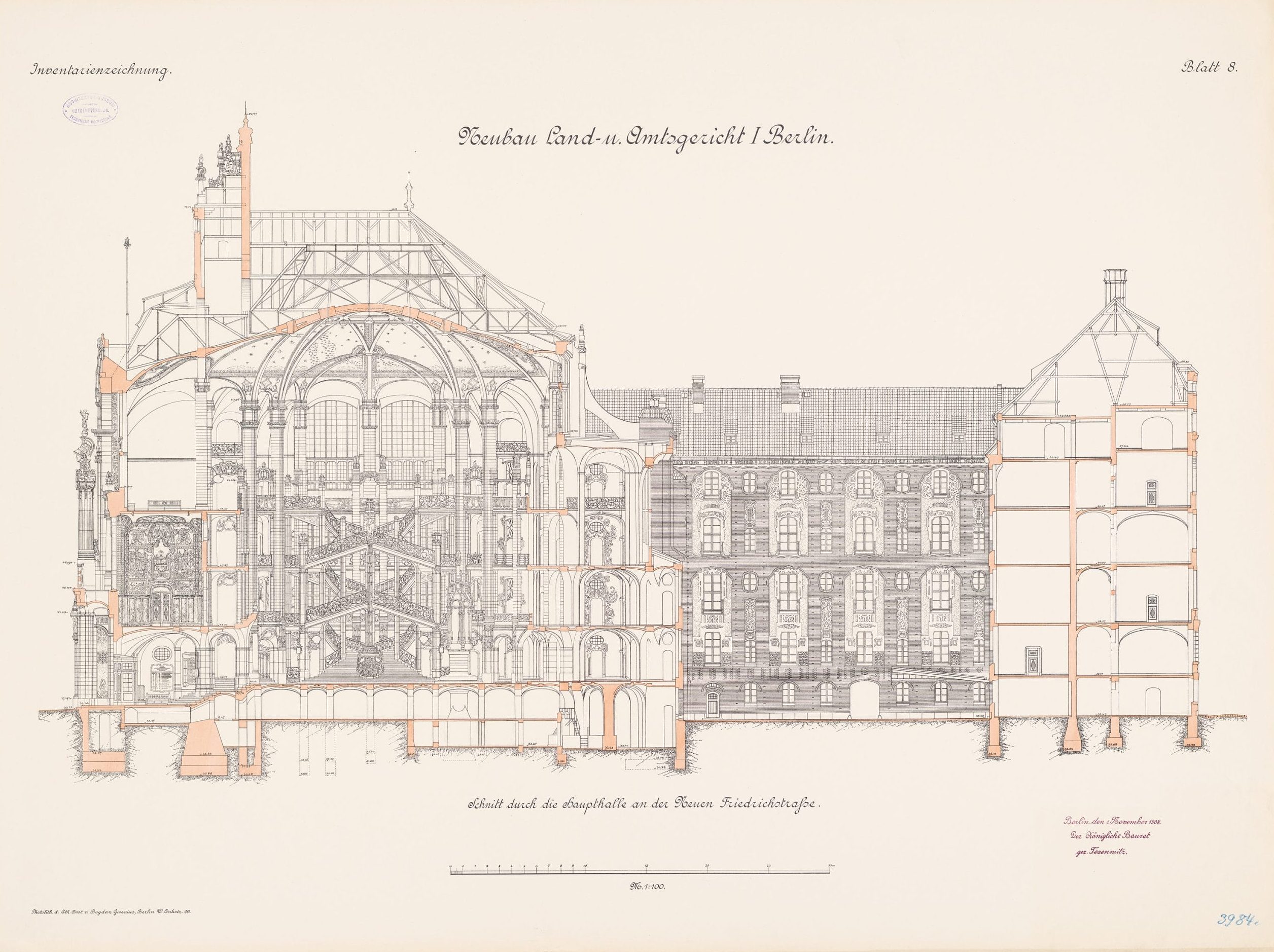

Mit dem Inkrafttreten der Reichsjustizgesetze 1877 wurde die Mündlichkeit und Öffentlichkeit der Gerichtsverfahren im gesamten Deutschen Reich instituiert. Die Kodifikation des Zivilrechts, vollzogen im Bürgerlichen Gesetzbuch von 1896, brachte in diesen Prozess eine orientierende Fiktion des Rechtssubjekts ein, das unter dem Prinzip der Privatautonomie agiert: ein selbstbestimmter, interessengeleiteter Akteur, der juristische Verfahren zweckgerichtet durchläuft. Um der, seit dem Diskurs der Strafrechtsreformen des späten 18. Jahrhunderts geforderten, neuen Öffentlichkeit nicht nur einen gesetzlichen Rahmen, sondern auch einen tatsächlichen Platz im Gerichtssaal gewähren zu können, setzte eine rapide Planungs- und Bautätigkeit für Gerichtsbauten ein; der in Preußen ein eigenständiges Dezernat für Justizbauten innerhalb des Ministeriums für Öffentliche Arbeiten gewidmet wurde. Mein Vortrag verfolgt die Übersetzung des fiktionalen Rechtssubjekts in konkrete architektonische Räume am Beispiel des zur Jahrhundertwende errichteten Amtsgerichts I Berlin-Mitte, dem größten Zivilgericht des Kaiserreichs.

Der Vortrag untersucht diesen neuen Interaktionstopos zwischen dem Rechtssubjekt und der Maschinerie des Verwaltungsstaates als Ort narrativer Produktion.

Im Zentrum stehen dessen Haupttreppenhaus und angrenzenden Wartehallen. In den planerisch verschränkten Konzepten von Mengenlenkung, Bauhygiene und ästhetischer Rezeption wird die Fiktion des Rechtssubjekts verräumlicht und einem Ethos der Bewegung, Kontrolle und Fortschritts unterworfen. Systemdynamik und idealisierter Nutzer verschmelzen hier zu einer einheitlichen Erzählung bürokratischer Effizienz und juristischer Ordnung. Der Vortrag spürt dieser Leitfiktion quer durch Zeitungsberichte, behördliche Richtlinien und informelle planenden Kommunikation sowie neuer Archivfunde und einer literarischen Lesart der Zivilprozessordnung nach. Die Schwelle des Treppenhauses tritt dabei als neurotische Zone der Filterung hervor, welche sozialer, hygienischer und technischer Regulierung unterworfen wird. Wo das Archiv Raumnutzung in systematisierte Abläufe überführt, plädiere ich für eine situierte Raumlesung – mit dem Warteraum als funktionalem Ort der narrativen Auflösung –, um die Akte der Entfernung und Festsetzung sichtbar zu machen, auf denen Legalität basiert. In direkter Antwort auf den Call des Symposiums, das Archiv als Ort fiktionaler Produktion zu untersuchen, rekonstruiert dieser Vortrag eine nicht dokumentierte räumliche Erfahrung, die für das moderne Rechtsleben zentral ist. Dabei wird Raumnutzung als archivische Praxis und als notwendige Ergänzung vorgeschlagen, um Innenräume zu verstehen, in denen menschliche Präsenz zwar wirkt, jedoch keine amtlichen Spuren hinterlässt.

19. September 2025, virtuell