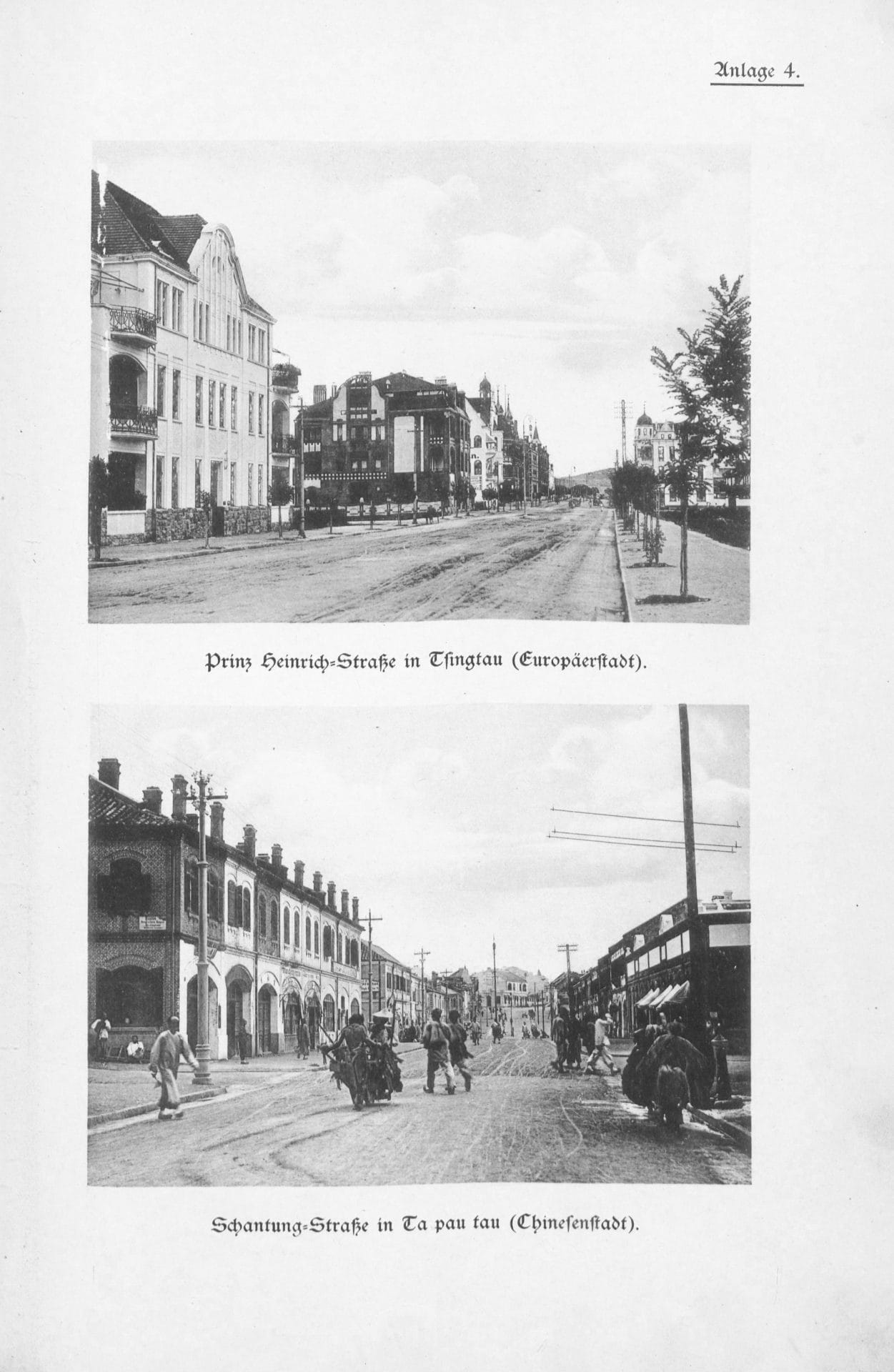

Das Forschungsprojekt untersucht die Architektur in Tsingtau im deutschen Pachtgebiet Kiautschou (1898–1919), das als „Musterkolonie“ vom deutschen Reichsmarineamt verwaltet wurde. Im Zentrum steht der Unternehmer Alfred Emil Siemssen, der ohne formale Architektenausbildung eigene Bauprojekte in Tsingtau realisierte und durch seine Bauweise den Wohnungsbau in den Vierteln der Chinesenstadt nachhaltig prägte. Anders als offizielle beauftragte Architekturprojekte in den Vierteln der Europäerstadt zeigt seine Arbeit die Bedeutung privater Initiativen in der kolonialen Stadtentwicklung. Analysiert werden Land- und Bauordnungen, Materialien, Arbeitskräfte und Herstellungsprozesse: Welche Baustoffe wurden lokal produziert oder importiert? Wie interagierten deutsche und chinesische Handwerkende? Welche Unterschiede bestanden zwischen Europäerstadt und Chinesenstadt in Bezug auf Baumaterialien, Bauweisen, Architekturstil, Konstruktion und dekorative Details? Quellenanalysen und Fallstudien verdeutlichen, wie deutsche Kolonialarchitektur lokal adaptiert wurde und ermöglichen einen Vergleich zu den Einflüssen britischer Kolonialarchitekturen in Asien.